lundi 13 juin 2011

Le parapluie rouge, Patricio Sanchez - éditions Domens - France - Mai 2011

Le parapluie rouge,

Patricio Sanchez -

éditions Domens -

France - Mai 2011.

mercredi 21 octobre 2009

67e Jeux Littéraires Méditerranéens

67e Jeux Littéraires MéditerranéensFrance, 2009

Grand Prix de Poésie des Ecrivains Méditerranéens

(Mention-Prix)

Patricio Sanchez

pour "L'Enclume ou la cendre "

Baudelaire affirmait que par essence la poésie est métaphysique. Mallarmé voyait en elle le seul pays où «même les oiseaux sont ivres». Domaine des interrogations suprêmes, territoire où l'homme n'est pas seulement l'Homme, cependant. Patricio Sanchez nous le confirme, en compagnie d'exergues prestigieux sans oublier le titre général: «L'enclume ou la cendre», austère puissance brûlante ou destruction absolue qui menace toute vie. Tel l'océan qui se meut en douceur ou déchaîne sa furie, Patricio Sanchez parcourt la gamme des splendeurs et misères, libéré d'abstractions plus ou moins érudites: «Et une pièce en or / dans tes poches trouées». Le souvenir des villes aux lampadaires éteints, les pierres de solitude, donnent à deviner de cruelles déchirures intimes. Dans le mystère du quasi insaisissable noirci par on ne sait quel drame: «la blanchisseuse oublie / son savon / dans l'écume sombre». Plus ambigu le miroir vide, sans visage. «Message à déchiffrer», nous confie le poète habité par une attente fiévreuse devant une eau d'Espérance quasiment lustrale. «Assis / Devant la fontaine/encore sèche". Cruelle et somptueuse présence, l'enclume «aimantée» forgera un avenir pressenti.

Revue SOUFFLES (France, Octobre 2009).

dimanche 28 juin 2009

CENTRE DE RECHERCHE SUR LES LITTERATURES IBERO-AMERICAINES

ET MODERNES (C.E.R.L.I.A.M.)

Université Paul Valéry, Montpellier, France, 1988 / 2

(Poemas de

Patricio SANCHEZ p.p. 5-11).

REVISTA DE CREACION Y CRITICA N ° 12

MUESTRA DE POESIA CHILENA ACTUAL,

Université de Perpignan, France, 1987.

(Poema de Patricio SANCHEZ,

Los trenes de Antilhue, p.90)

jeudi 30 octobre 2008

PRESENTACION DEL LIBRO «NUAGES» DE PATRICIO SANCHEZ

Lectura del libro "Nuages" de Patricio Sanchez

por Jean Joubert.

El 10 de Octubre 2008,

Castries, Francia.

mercredi 28 mai 2008

"Une poésie incarnée corps et âme"

Présentation de

“El Calendario de la Eternidad”.

“El Calendario de la Eternidad”.

Gaston Marty et Patricio Sanchez,

Le Baloard, Octobre 2007.

Montpellier, France.

Une poésie incarnée corps et âme

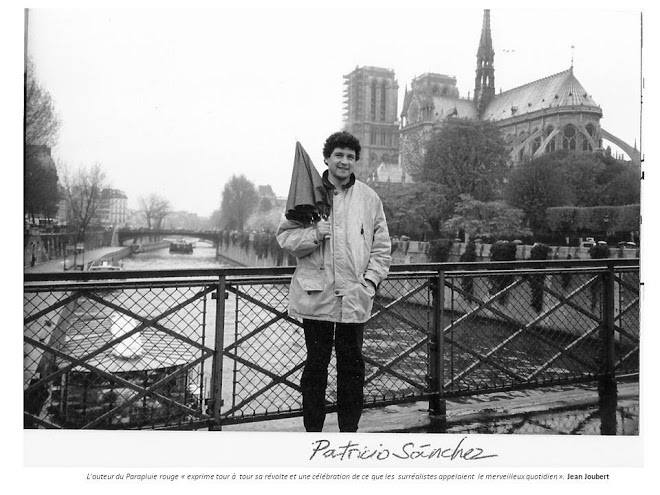

Les titres sont rarement innocents, parfois ils ressemblent à un chancelant trébuchet, élégante esquive pour suggérer le tragique de vivre sous la menace ; brûlant sourdement en soif d’éternité et pudeur d’avouer l’effroi devant la fuite des jours et les années vouées à s ‘effacer. Surtout lorsque le poète vient d’ailleurs et peut s’estimer déjà mort ou du moins amputé d’une part de soi. De surcroît fiché comme un « étranger » ; exotique aurait-on dit, Patricio arrivant à Paris, portail de ce monde ancien et nouveau, cette Europe « barbarement moderne et sauvage ». Le jeune homme le reçoit comme un paquet de mer jeté au visage, en une méconnaissance réciproque. A qui on dit et qui se dit à lui-même, brève sentence douloureuse : « ton nom est exil ». Avec la discrétion qui le caractérise et l’honore, un certain recul de plus tard, sous les branches d’un titre parfumé évanescent (« Fleurs de tilleul ») il se livre à l’anaphore ou tout simplement l’obsession qui le saisit ; répétant à qui veut l’aimer : « j’ai perdu... », perdu entre autres cette clef limpide de sa ville, si loin, près, près. Ayant peu avant évoqué le « pays en fleurs/ que je porte/dans moi. » (Aragon a dit, en d’autres circonstances « comme un oiseau blessé »).

Ainsi se succèdent les inconscients du lent compagnonnage européen concrétisé par un « retour » (intitulé en français/ et une extraordinaire page en prose « Personne ») d’où suinte la dépossession de celui qui ne sait plus exactement où il est, qui il est, et si même il est. Patricio Sanchez perdra mais ne perdra pas, au fil des ans et des écrits, de la réflexion conduisant sa marche et sa démarche, le statut ambigu qui dans ses jeunes poèmes l’incitait à avouer : « Tu est un émigrant qui ne guérit pas/ là où tu vas tu oublies tes bagages. » Acte magnifique et bellement exprimé – de se poser et ne pas se poser, moyen peut-être, dans l’ambiguïté et une désinvolture aux accents de légèreté, moyen d’affirmer l’enracinement irréfragable et l’errance fatale de tout un chacun.

Enraciné mais qui au grand jamais ne s’enferme, fût-ce dans le regret. Cet homme nous donne à visiter tel un cicérone éclairé, ses découvertes imposées mais au final chaleureuses, affectueuses au-delà de l’admiration, offertes par ce voyage initié dans la déchirure. Certes maints lieux de prestige s’égrènent, Londres il est vrai, mais lieux plus fréquemment situés dans le pourtour méditerranéen (pensons à Florence, Arles). Patricio ne saurait oublier cette part de culture, littéraire au premier chef, que constitue la langue espagnole. Inévitablement, outre l’allusion à Barcelone (« ja no es bona », écrit en catalan), surgit à la lumière la poésie ibérique au plus haut niveau. Il est remarquable qu’il ne se contente pas de citer ses personnalités ; il en saisit les particularités, le ton. Ainsi d’Antonio Machado, exilé d’Andalousie en une Vieille Castille dont il tombe amoureux mais regrettant toujours les citronniers de sa Séville natale. Il est ici également présenté en gravité et lassitude, lui qui survécut si peu au passage de la frontière française, pris dans l’exode républicain. Dans El Calendario de la Eternidad, le poème « Cántico » est dédié à Jorge Guillén ; or celui-ci (ami de Lorca) fut dans les années 1930 l’auteur d’un recueil de poèmes somptueux, élégants et existentiels portant ce même titre ; la précision, la musicalité des deux textes apparente les auteurs. Patricio Sanchez excelle à choisir, à capter l’essence des univers poétiques qui ont précédé les siens propres.

S’immergeant naturellement dans la parole de langue française, la France étant pays d’adoption, selon sa dédicace ; un accueil et une proximité qui n’impliquent aucun renoncement à la patrie d’origine. Une particulière chaleur baigne l’approche affectueuse de sa deuxième « résidence sur la terre » (aurait dit le grand poète Pablo Neruda). Du « croissant chaud » parisien (préféré aux traditionnels bérets basque et baguette de pain, stéréotypes universels) à – surtout – une promenade intelligente, fine et lucide, à travers la poésie qui nous est commune et chère. Assez peu de tourisme, assez d’empathie : en terre occitane, Joë Bousquet et Carcassonne, Valéry et Sète, Max Rouquette et Montpellier entre autres sites. Essentiellement l’atmosphère qui émane des grands moments de l’histoire culturelle nationale. Plus que de portraits, nous jouissons de la pertinence des simples allusions nimbées d’attraits réciproques. Eluard le charme par ses yeux qu’il cherche et ses poteries de glaise ‘réminiscence de Neruda le pétrisseur ?) ; par cette liberté (« je dis ton nom… ») métamorphosé ici en Espérance d’opprimé, magnifiée à la fois dans les seins de marbre et les lignes de la main.

Avant même la visite à Charleville précédée du sous-titre raffiné (Desasosiego : inquiétude, trouble) apparaît Arthur Rimbaud, qui hante les suicidés de la Seine, elle qui coule silencieuse sous le pont Mirabeau, évocation à peine déguisée d’Apollinaire. Trêve de gravité. L’enfant qui fut l’auteur avait les yeux brillants comme celui-là qui écarquillait les siens devant les belles images lorsque Aragon chantait les Yeux d’Elsa. Le poète latino-américain et français par coup de foudre et progressive imprégnation s’embue d’universalité.

Et l’exprime magnifiquement à la face de l’ « étranger » et à la nôtre (ne sommes-nous point l’un et l’autre ?) lorsqu’il prononce : « Ta douleur est aussi ancienne que le monde. » Voici façon d’ajouter couleur à couleur, de nous rappeler que, sans nier en rien le dépaysement et l’épreuve, nous sommes tous et chacun dans son domaine, exilés en quête de lien et d’évasion : « Ensuite tu pourras trouver en un autre espace/ une autre ville où le soleil cherchera ton/ visage premier. » Le visage de source commun à nos âges divers, l’enfance qui nous laisse sans voix, unit nos personnes différentes et l’entier des êtres en ce monde. Enfance dans sa douleur infligée par la sévérité excessive (ou la naïveté ?) de vieilles goyesques aux dents cariées du pays profond, perte d’amours juvéniles (« j’ai perdu le minois d’une jeune fille. ») L’histoire des nations, l’histoire des humains a un sens, celui du temps et celui des poètes. Il est légitime de parler de la foi de Patricio Sanchez pour qui la souffrance n’équivaut point à l’absurdité. Certes, le livre sacré dit-il a usé nos yeux, mais également, le blé « multiplie les pains », champs contemplés pour leur grain craquant.

Le vocabulaire marque l’épiphanie de l’arbre ; aussi bien que le calice (terme récurrent) signifie le raisin nourricier du vin, et d’autre part la souffrance des pays martyrisés (dont le Chili). L’espace d’écume /visible et évanescent/ permet d’atteindre Dieu, car la poésie n’est pas un simple exercice d’esthétique ou de divertissement. Elle grave et elle est grave.

Au-delà et à l’intérieur, au cœur de ce vécu, à juste titre l’auteur se revendique poète ; à ce titre nous persuade de la beauté parfois tragique du monde en ses miroitantes facettes. Revendique le droit à la fantaisie, l’embellissement pourquoi pas primesautier de l’air du temps, propose avec une pointe de malice souriante ces jours qui auraient deux nuits et quatre soirs ou déclins de lumière. Propose même aux pauvres (d’esprit et d’argent) le spectacle d’une mouette dans son lit en or. Car cet artisan orfèvre qu’est le poète voit (faites-vous voyant…) le miel que les « enclumes fondent avec des marteaux » et une « fugitive migration de topaze. » Il n’est frontière qui tienne même si là ou ici un bruit inquiétant de chevaux se perçoit. La poésie non seulement transcende les hiérarchies humaines, mais prête vie et désir de dispersion et d’unité. Emotion assurée dans cet intimisme tant décrié. L’échange subtil traverse l’écriture de Patricio Sanchez, les lieux fraternisent dans l’élan vital ; les moineaux désirent découvrir les araucarias du Chili, symétriquement nous contemplons la simplicité aveuglante, l’immense tendresse de sa présente maison villageoise languedocienne : « Une petite maison comme une maison grande, grande comme un nuage ou aussi bien comme le monde », et son figuier éventuellement frère de celui-là que chérissait Octavio Paz. Tout se compose comme un bouquet de rupture et d’amour. Une femme sans doute : « Peut-être cherchais-je quelqu’un,/ mais ce quelqu’un déjà ce ne pouvait être toi. »

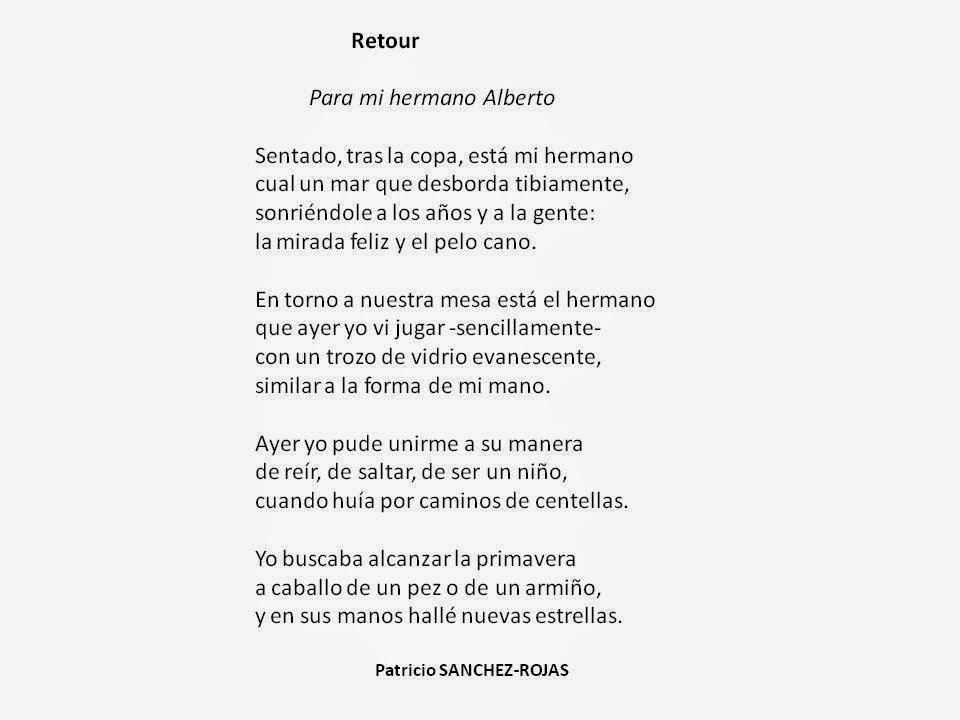

Un frère perdu retrouvé perdu « avec un morceau de verre évanescent,/ semblable à la forme de la main », le verre, blessure et transparence. Laissons-nous bercer, sachant que la création est mouvante, dans son apparente fermeté, que vers la Sorgue de René Char comme autre part, « Il n’est de vent qui ne fléchisse à la crête de tes sillons » ; aucune force n’est un absolu. Ecoutons Federico Garcia Lorca nous rappelant (in L’image poétique chez Góngora) que le poète peut « donner une impression de l’infini avec uniquement la forme et le parfum d’une rose ». Merci à Patricio Sanchez de nous avoir livré sa vie sensible en préservant ce que nous aimons à dénommer « jardin secret » ; dosant l’aveu et le respect à la juste laisse d’un bord de mer. « Je viens de toutes les langues » ; comment dire mieux ? Dans ces sociétés impitoyables, appelons (encore) à l’aide René Char, pour que résonne son adresse à Rimbaud et à ceux qui cherchent leur vérité. A la lecture du présent recueil, sachons-le par brûlure : « Avec toi le bonheur est possible ».

Ainsi se succèdent les inconscients du lent compagnonnage européen concrétisé par un « retour » (intitulé en français/ et une extraordinaire page en prose « Personne ») d’où suinte la dépossession de celui qui ne sait plus exactement où il est, qui il est, et si même il est. Patricio Sanchez perdra mais ne perdra pas, au fil des ans et des écrits, de la réflexion conduisant sa marche et sa démarche, le statut ambigu qui dans ses jeunes poèmes l’incitait à avouer : « Tu est un émigrant qui ne guérit pas/ là où tu vas tu oublies tes bagages. » Acte magnifique et bellement exprimé – de se poser et ne pas se poser, moyen peut-être, dans l’ambiguïté et une désinvolture aux accents de légèreté, moyen d’affirmer l’enracinement irréfragable et l’errance fatale de tout un chacun.

Enraciné mais qui au grand jamais ne s’enferme, fût-ce dans le regret. Cet homme nous donne à visiter tel un cicérone éclairé, ses découvertes imposées mais au final chaleureuses, affectueuses au-delà de l’admiration, offertes par ce voyage initié dans la déchirure. Certes maints lieux de prestige s’égrènent, Londres il est vrai, mais lieux plus fréquemment situés dans le pourtour méditerranéen (pensons à Florence, Arles). Patricio ne saurait oublier cette part de culture, littéraire au premier chef, que constitue la langue espagnole. Inévitablement, outre l’allusion à Barcelone (« ja no es bona », écrit en catalan), surgit à la lumière la poésie ibérique au plus haut niveau. Il est remarquable qu’il ne se contente pas de citer ses personnalités ; il en saisit les particularités, le ton. Ainsi d’Antonio Machado, exilé d’Andalousie en une Vieille Castille dont il tombe amoureux mais regrettant toujours les citronniers de sa Séville natale. Il est ici également présenté en gravité et lassitude, lui qui survécut si peu au passage de la frontière française, pris dans l’exode républicain. Dans El Calendario de la Eternidad, le poème « Cántico » est dédié à Jorge Guillén ; or celui-ci (ami de Lorca) fut dans les années 1930 l’auteur d’un recueil de poèmes somptueux, élégants et existentiels portant ce même titre ; la précision, la musicalité des deux textes apparente les auteurs. Patricio Sanchez excelle à choisir, à capter l’essence des univers poétiques qui ont précédé les siens propres.

S’immergeant naturellement dans la parole de langue française, la France étant pays d’adoption, selon sa dédicace ; un accueil et une proximité qui n’impliquent aucun renoncement à la patrie d’origine. Une particulière chaleur baigne l’approche affectueuse de sa deuxième « résidence sur la terre » (aurait dit le grand poète Pablo Neruda). Du « croissant chaud » parisien (préféré aux traditionnels bérets basque et baguette de pain, stéréotypes universels) à – surtout – une promenade intelligente, fine et lucide, à travers la poésie qui nous est commune et chère. Assez peu de tourisme, assez d’empathie : en terre occitane, Joë Bousquet et Carcassonne, Valéry et Sète, Max Rouquette et Montpellier entre autres sites. Essentiellement l’atmosphère qui émane des grands moments de l’histoire culturelle nationale. Plus que de portraits, nous jouissons de la pertinence des simples allusions nimbées d’attraits réciproques. Eluard le charme par ses yeux qu’il cherche et ses poteries de glaise ‘réminiscence de Neruda le pétrisseur ?) ; par cette liberté (« je dis ton nom… ») métamorphosé ici en Espérance d’opprimé, magnifiée à la fois dans les seins de marbre et les lignes de la main.

Avant même la visite à Charleville précédée du sous-titre raffiné (Desasosiego : inquiétude, trouble) apparaît Arthur Rimbaud, qui hante les suicidés de la Seine, elle qui coule silencieuse sous le pont Mirabeau, évocation à peine déguisée d’Apollinaire. Trêve de gravité. L’enfant qui fut l’auteur avait les yeux brillants comme celui-là qui écarquillait les siens devant les belles images lorsque Aragon chantait les Yeux d’Elsa. Le poète latino-américain et français par coup de foudre et progressive imprégnation s’embue d’universalité.

Et l’exprime magnifiquement à la face de l’ « étranger » et à la nôtre (ne sommes-nous point l’un et l’autre ?) lorsqu’il prononce : « Ta douleur est aussi ancienne que le monde. » Voici façon d’ajouter couleur à couleur, de nous rappeler que, sans nier en rien le dépaysement et l’épreuve, nous sommes tous et chacun dans son domaine, exilés en quête de lien et d’évasion : « Ensuite tu pourras trouver en un autre espace/ une autre ville où le soleil cherchera ton/ visage premier. » Le visage de source commun à nos âges divers, l’enfance qui nous laisse sans voix, unit nos personnes différentes et l’entier des êtres en ce monde. Enfance dans sa douleur infligée par la sévérité excessive (ou la naïveté ?) de vieilles goyesques aux dents cariées du pays profond, perte d’amours juvéniles (« j’ai perdu le minois d’une jeune fille. ») L’histoire des nations, l’histoire des humains a un sens, celui du temps et celui des poètes. Il est légitime de parler de la foi de Patricio Sanchez pour qui la souffrance n’équivaut point à l’absurdité. Certes, le livre sacré dit-il a usé nos yeux, mais également, le blé « multiplie les pains », champs contemplés pour leur grain craquant.

Le vocabulaire marque l’épiphanie de l’arbre ; aussi bien que le calice (terme récurrent) signifie le raisin nourricier du vin, et d’autre part la souffrance des pays martyrisés (dont le Chili). L’espace d’écume /visible et évanescent/ permet d’atteindre Dieu, car la poésie n’est pas un simple exercice d’esthétique ou de divertissement. Elle grave et elle est grave.

Au-delà et à l’intérieur, au cœur de ce vécu, à juste titre l’auteur se revendique poète ; à ce titre nous persuade de la beauté parfois tragique du monde en ses miroitantes facettes. Revendique le droit à la fantaisie, l’embellissement pourquoi pas primesautier de l’air du temps, propose avec une pointe de malice souriante ces jours qui auraient deux nuits et quatre soirs ou déclins de lumière. Propose même aux pauvres (d’esprit et d’argent) le spectacle d’une mouette dans son lit en or. Car cet artisan orfèvre qu’est le poète voit (faites-vous voyant…) le miel que les « enclumes fondent avec des marteaux » et une « fugitive migration de topaze. » Il n’est frontière qui tienne même si là ou ici un bruit inquiétant de chevaux se perçoit. La poésie non seulement transcende les hiérarchies humaines, mais prête vie et désir de dispersion et d’unité. Emotion assurée dans cet intimisme tant décrié. L’échange subtil traverse l’écriture de Patricio Sanchez, les lieux fraternisent dans l’élan vital ; les moineaux désirent découvrir les araucarias du Chili, symétriquement nous contemplons la simplicité aveuglante, l’immense tendresse de sa présente maison villageoise languedocienne : « Une petite maison comme une maison grande, grande comme un nuage ou aussi bien comme le monde », et son figuier éventuellement frère de celui-là que chérissait Octavio Paz. Tout se compose comme un bouquet de rupture et d’amour. Une femme sans doute : « Peut-être cherchais-je quelqu’un,/ mais ce quelqu’un déjà ce ne pouvait être toi. »

Un frère perdu retrouvé perdu « avec un morceau de verre évanescent,/ semblable à la forme de la main », le verre, blessure et transparence. Laissons-nous bercer, sachant que la création est mouvante, dans son apparente fermeté, que vers la Sorgue de René Char comme autre part, « Il n’est de vent qui ne fléchisse à la crête de tes sillons » ; aucune force n’est un absolu. Ecoutons Federico Garcia Lorca nous rappelant (in L’image poétique chez Góngora) que le poète peut « donner une impression de l’infini avec uniquement la forme et le parfum d’une rose ». Merci à Patricio Sanchez de nous avoir livré sa vie sensible en préservant ce que nous aimons à dénommer « jardin secret » ; dosant l’aveu et le respect à la juste laisse d’un bord de mer. « Je viens de toutes les langues » ; comment dire mieux ? Dans ces sociétés impitoyables, appelons (encore) à l’aide René Char, pour que résonne son adresse à Rimbaud et à ceux qui cherchent leur vérité. A la lecture du présent recueil, sachons-le par brûlure : « Avec toi le bonheur est possible ».

Critique littéraire de la revue “Souffles” (France).

vendredi 21 décembre 2007

UNA POESÍA DE LA INFANCIA Y DEL EXILIO

Por Cristián Vila Riquelme

Alguien dijo alguna vez que la patria es la infancia. Postura poética y vital que proyecta a la infancia en una patria imaginaria que, gracias a la infinita capacidad de sorprenderse que aquella tiene no sólo con lo grande sino que con lo más pequeño e insignificante, produce nuevos mundos tutelares que, entre otras muchas cosas, también curan del exilio y de la soledad. No es, por lo tanto, gratuito el título del presente poemario de Patricio Armando Sánchez, poeta chileno de Montpellier y poeta héraultiano de Talca: “El Calendario de la Eternidad”. Porque, como se sabe, un calendario −de cualquier procedencia− establece los días y los años, los plenilunios y las estaciones, y en ese sentido establece también los lugares de la memoria y los hilos tutelares de vidas pasadas, presentes y futuras. ¿Cómo entonces este calendario no podría ser eterno, tal como es eterna la patria que es la infancia?Nos encontramos entonces en el país de las evocaciones y qué mejor vehículo de aquel que la poesía −de aquella que vaticina y devela, que se maravilla y sorprende eternamente. Puesto que de entrada, con un poema-prólogo, “Huachocopihue”, el poeta nos dice: Podremos pensar en la tierra baldía/ que heredamos, extrañamente, mientras leíamos/ el Libro Sagrado que desgastó nuestros ojos,// la novela del mar, toda la vida ésta para tramar nuestra dicha. Y hablábamos de evocaciones y de curar el exilio, precisamente porque el poeta no puede comenzar su libro sólo con ese poema-prólogo de marras, sino que con la nostalgia de la tierra natal por el impacto que provoca el exilio cuando recién éste comienza: Mas siempre la nostalgia de tu tierra/ Traerá algún sabor en su canasto./ Cuando crees odiar, amas profundo.// Eres cual un fantasma siempre en guerra/ Con los días domingos, sobre el pasto./ Tu dolor es tan viejo como el mundo., termina diciendo en el soneto “Aquí debería comenzar mi canto” (y que también le da nombre a la primera sección del presente poemario). Y nótese el verso Cuando crees odiar, amas profundo, porque queda claro que Sánchez no se contenta (es un decir) con el lugar común de todo comienzo del exilio −cuando nos damos cuenta de que rompimos para siempre una (cómoda o incómoda, poco importa) continuidad y nos sentimos desgraciados y solitarios. No, el poeta vive su nostalgia afirmativamente, se da cuenta de que su dolor es tan viejo como el mundo. De algún modo es la postura trágica a la Nietzsche, es decir, la de aquel sumido en el amor fati: Tu semblante son los trenes que se duermen con el alba./ Llevas equipaje transitorio,/ viajas.// Desciendes en un andén,/ te preguntan tu nombre,/ no respondes.// Sin embargo, debes ser feliz porque estás vivo./ Vivir es algo sumamente serio para ti., nos dice en el poema “Extranjero”, de la misma sección que el anterior soneto (después de todo vivir es algo sumamente serio para cualquiera de nosotros). Se puede decir, entonces, que no hay sólo un pathos, siempre de algún modo tan fácil, sino que más que nada pura afirmación de esto que somos; de alguna manera se juega la baraja de la vida con el ojo abierto del vate, con la capacidad de observación de los antiguos arúspices, y algo nos recuerda al indio Vallejo con su cuervo, que a pesar del desgarro del exilio (“mi burro peruano en el Perú (Perdonen la tristeza)”), establecía una cierta distancia irónica o, mejor aún, una cierta distancia humorística con su realidad de aquel entonces. Por eso, por esa filiación inevitable, cito enteramente el soneto de Sánchez, “El Ojo”, de la segunda sección de este hermoso libro: Sencillamente hay días en que el ojo/ No ve la realidad de buenas ganas/ Subidos en el cisne las mañanas/ Nos causan un dolor de color rojo// Y andando por caminos sólo el ojo/ Decide si en la marcha las campanas/ Habrán de repicar en las ventanas/ De aquellos que no miran con un ojo// Volviendo al tercer verso modernista/ No busco sustraerme a los problemas/ No obstante estoy buscando soluciones// A este mal estoico en que el artista/ Acaba por creer que sus emblemas/ Son meras necedades o emociones. O tal como en el poema “Hoy”, hay también una rítmica vallejiana, pero no en el sentido de alguna influencia −siempre tan molesta para cualquier poeta con oficio, que es el caso de Sánchez, de cuyo oficio qué duda cabe−, sino que de filiación, de hermandad poética: Hoy acabo de hablarme en una oreja/ Hoy acabo de hablarme en un oído./ Hoy estoy feliz, caramba!, qué tristeza/ Al sentir mi corazón redondo y amarillo. Así también, en el soneto “Pequeña biografía del energúmeno”, demuestra esa ligera distancia a través del humor (de la que hablábamos) de modo más que evidente: No le pidáis uvas a las peras./ Nuestra vida es una gran travesura./ Decimos hola y decimos adiós., que de paso nos lleva, evocativamente, al poeta chileno Jorge Teillier de aquel verso famoso: para ocultar lo único verdadero: que respiramos y dejamos de respirar. Y, sin ir más lejos, tenemos los siguientes hermosos versos, tan llenos de filiación, una vez más, con el poeta Teillier: Todas tus muchachas son hermosas como los calendarios que nos regala la eternidad./ Todas tus muchachas son hermosas como las vocales de los ciruelos que despiertan bajo los sauces meditativos del tiempo.//Todas tus muchachas son hermosas como las pestañas del cilantro.(“El Calendario de la Eternidad”), porque se hace presente, aquí, lo que algunos llaman “lo lárico”, pero que, a mi juicio, debería llamarse la evocación de la infancia en el exilio. Y que es casi como volver a producir el mundo: El oro de los campos es latido de pluma; galopan a lo lejos caballos invisibles, y en el anfiteatro de la nieve y el musgo sólo los moscardones semejan a una piedra. (“La Frontera”).La poesía de Patricio Armando Sánchez es como el Das Lied von der Erde (“El Canto de la Tierra”) de Gustav Mahler: evoca a través de la tristeza y del maravillamiento frente al formidable resplandor de este mundo una especie de ciega fe en el paraíso perdido pero, también, ese amor fati a la Nietzsche del que ya hablé más arriba. La vida es algo serio y por eso debe ser tomada con humor y con rabia, con amor y con pena, y a través de todo eso afirmarla más allá de los ríos que van a dar a la mar que es el morir, como dice Manrique, porque tal como nos dice nuestro poeta: Son los ríos la dicha de la dúctil granada: cuyo cristalino ramaje de asteroides alumbra los senderos por donde el trigo huye en busca de un molino que sólo será piedra. (“Valles”). Es indudable: el poeta recorre el mundo y recorre la poesía y la vida misma (la suya, la del otro, la de todos nosotros) y, por eso, seguramente, se sentará en el recodo del camino a la usanza del poeta Machado, mirará hacia atrás y hacia delante, compartirá o no su pan y su vino y luego volverá a echar a andar: Doy las gracias al viento y a los árboles/ a las palomas que vendrán mañana/ a despertarme con sus alas blancas (“Gracias”).

Caleta Horcón, Chile, marzo de 2007.

EL CALENDARIO DE LA ETERNIDAD,

DE PATRICIO ARMANDO SÁNCHEZ

DE PATRICIO ARMANDO SÁNCHEZ

por José Alejandro Peña

El Calendario de la Eternidad, de Patricio Armando Sánchez, más que un mapa orgánico o una guía dantesca, es una muestra en secuencia de los «delitos» de un hombre que no teme ni a la vida ni a la muerte, ambos temas, tocados con lírica reflexión y sobrehumana voluntad. La experiencia de vivir fuera de su país natal (Chile), ha marcado bien a este hombre sensible que ve el mundo con todos sus elementos y contrastes desde Francia, su país de adopción.

El calendario, que marca los días, los meses y los años, indica que el «suceso» de vivir no se detiene: la eternidad ocurre a cada instante, pues ella es el hombre que se sustituye y pasa y se repite con una constancia sin fin, como una línea recta. El olvido, que sirve de fondo a los actos humanos, está signado por la palabra, que hace el dibujo del mundo «a imagen y semejanza» de la suerte, o del azar. Sin embargo, los poemas de este libro de Patricio Armando Sánchez, no son juegos de armas, de copas, de Barajas ni golpes de dados: escapan al dominio del azar por obra y gracia de la reflexión serena, profunda y diáfana.

Se canta lo propio cuando se canta a los demás. Así cada línea marca un retorno y una ida, una repetición de adioses luminosos que hacen un mapa de la interioridad de todas las cosas. Para Patricio Armando Sánchez tienen valor y decisiva importancia los colores, las fechas, los lugares, las situaciones, las voces de la calle, el charco de agua negra, los niños sin zapato, los insectos, los hombres con bigotes y las mujeres con suegros de alquiler…; y sabe que todo suceder es simultáneo y cada historia coincide con la otra, la que nadie ha vivido todavía. Se anticipa al tiempo por voluntad del tiempo, que es el hombre, siempre. Canta a lo efímero porque allí permanece lo inmutable.

Su lenguaje suele ir soltando luces y moldeando huellas y sonidos. Esto es, dotando las cosas de la Realidad de una nueva realidad que es casi siempre imperceptible. Sus poemas marcan un decir que solamente es reemplazado por otro decir o por el silencio, la flecha disparada, con intención, al corazón de todos. Siempre he dicho que la poesía debe apuntar al corazón, pero dar, finalmente, en la cabeza, como hicieron los poetas del romanticismo inglés, francés y alemán. Y como luego hicieron los poetas de la vanguardia europea e hispanoamericana, que dicho sea de paso, se sirvieron de muchas mañas y manías, todas ellas sin equivalentes. Patricio Armando Sánchez sabe combinar distintas atmósferas y tonos, pasando de la reflexión filosófica a la evocación impresionista del paisaje, en el que siempre hay cambios, ya cromáticos, o de intenciones.

Algo que no voy a dejar de mencionar ni de resaltar es el hecho de la ironía, que se convierte en humor en este libro de indudable oxígeno vital. Humor y dolor se juntan en forma de ironía para producir un choque en la psiquis del lector. Lo interesante de la ironía es que tiende a producir sorpresa, un tipo de sorpresa que ningún lector puede ignorar. Especialmente si ésta está acompañada de un toque de ternura.

En el primer poema (Huachocopihue) nos dice:

En el primer poema (Huachocopihue) nos dice:

«Para la posteridad, nos gritaban las Viejas del barrio Huachocopihue, en Valdivia, con los dientes cariados: ¡es necesario realizar sueños bonitos!».

Uno de los poemas que más me impresionan es el titulado Aquí debería comenzar mi canto (pág. 14), un soneto que evoca y denuncia, pero con con tal lirismo y humanismo neoclásicos, las cotidianidades de una «Europa cristiana, bárbaramente moderna y salvaje». Y me impresiona por su gracia, su firmeza, y su realismo. Un realismo forzado a expulsar sus remiendos impuros, sus maravillas de ardor.

Su poema Extranjero, dedicado a Fernando Pessoa (pág. 16), uno de los más importantes del libro, merece fiel atención del lector, por todo lo que contiene y encierra.

En este poema se dan las preguntas como claves y las respuestas que están ya contenidas en las preguntas de manera silente. El poema está ordenado en sentencias. Cada sentencia es una descarga, una demarcación del día y de la hora de aquel extranjero convocado o invocado por la palabra como señal de vida.

Con El Calendario de la Eternidad, Patricio Armando Sánchez, dignifica y ejemplifica la poesía hispanoamericana de nuestros días. Si usted o cualquier dudara por un instante, con su justo derecho (por qué no), abra este libro y lea.

mardi 20 novembre 2007

in Paris

en el Centro Georges Pompidou,

París, Francia, 1984.

(Publicación y organización : Municipalidad de Fontenay Sous/Bois)

Lugar: http://www.insecula.com/musee/photo_ME0000055096.html

Lugar: http://www.insecula.com/musee/photo_ME0000055096.html

Centenario Pablo NERUDA

Hérault, Francia-

2004.

d' ALLENDE à NERUDA

Bédarieux

Mars - Juin 2004

Programme réalisé par la Ville de Bédarieux en partenariat

avec la Direction des Relations Internationales du Conseil Général de l'Hérault,

la DRAC Languedoc Roussillon et la Direction Départementale du Livre

et de la Lecture.

Encuentro con el poeta Luis MIZON,

Médiathèque de Teyran,

France, 2003.

Homenaje a Gabriela Mistral,

Francia, 2005.

Los Andes y el Consejo General del Hérault.

Diario El Centro,

Talca, Chile, 1990.

Le Printemps des Poètes,

Collège de Quissac,

Collège de Quissac,

France, 2008.

Le Printemps des Poètes,

Collège de Quissac,

2008.

Diario El Centro,

Talca-Chile,

France,

2008.

Talca, Chile,

2007.

Inscription à :

Commentaires (Atom)

.jpg)

.jpg)